2

片や美しく輝く流線型の装甲に身を包んだ集団。片や年季の入った傷まみれの装甲に包まれた集団。前者は満天星国が開発を進めている晋陽、その試作品であるを纏ったエリートと呼ばれる部隊。後者は言うまでもなく満天星国製WDの代名詞天陽を纏ったベテランの部隊である。

それぞれの部隊の前には一人ずつ代表者が進み出ていた。お互いの部隊の長による挨拶をするためである。

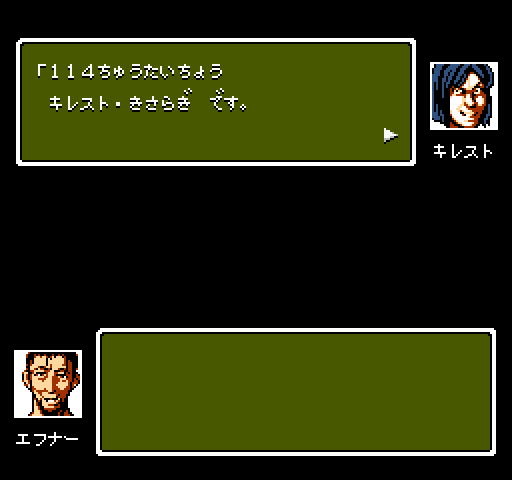

「114中隊隊長、キレスト・如月です。この度は急な申し出にも関わらず演習に立ち会っていただき感謝いたします」

「172中隊隊長、エフナー・フラッシェンです。こちらこそいい訓練の機会を与えていただいたと皆喜んでおります」

「そうなると良いのですが、何分私を含め部下たちも未だ未熟でして、良い訓練になるかどうか補償しかねます」

「何の、高名な貴隊に限ってそれはありますまい。我々こそ役不足にならぬよう気を張っている次第でして」

「それこそ杞憂というものでしょう。あなた達の噂を聞いたことがあるものであれば、そのような考え浮かびもしません」

「いや、お恥ずかしい。そこまで褒められては全力が出せないではないですか」

「心配ご無用。我々を打ち負かすつもりで来てください。そのための舞台ですから」

挨拶から続く和やかな談笑は、お互いの関係が良好であると示しているようであった。勿論、それは違う。お互いに胸に秘めたものはもっと黒い。翻訳すると以下のようになる。

「やあやあようこそモルモットさん達、よくものこのこ来てくれたね」

「当たり前だ、吠え面かかせてやりにきたのよ」

「へぇ、そう上手くいくかな?うちは強いよ」

「知るかボケ。こっちが完勝するに決まってんだろうが」

「ロートルは黙ってろ」

「ぶっ潰してやるルーキー」

「吠えてろ。あんたらを潰すために用意した舞台と部隊だぜ、楽しみにしとけ」

お互いばっちり腹黒である。それでいて談笑できるのだから、その神経の太さはすさまじいの一言である。一段落したところで指揮官がお互いの部隊の前に戻る。その瞬間笑顔が消えた。社交辞令はここまでだと全員が分かっていた。

その間にどっちも面倒くさと顔に書きまくった執政と摂政が進み出る。晋陽の性能テストということで立ち会いに呼ばれたのであった。まぁ、やりますかーと二人して頷きあい、マイクを手に持った。執政があー、とマイクテストを兼ねて話し始める。

「えー、もう双方資料読みまくって分かってるとは思いますが確認のため、今回のレギュレーションを発表します」

「っと、今回の演習は市街地を想定した敵施設への強襲と防衛シミュレーションです。114中隊は強襲、172中隊は防衛をそれぞれ行ってもらいます」

「勝利条件としては防衛と襲撃を成功させれば、ってことなんですが、防衛側の勝利条件分り辛いんで今回はそれぞれ本部を設けてお互いを攻略。この本部が襲撃された時点でその部隊の敗北となります」

「タッチの差でも先に突破した部隊の勝ちですので注意してくださいね」

「使用する武装はそれぞれのWD及び共通の突撃銃。防衛側は大型兵器を除き、事前申請してある武装と敷地内のいかなる物も利用してよいことになります。なおこの申請された武装は公正を期すため私以外知りません」

「突撃銃はペイント弾になっており、規定回数規定の箇所に命中させればその人間は行動不能とみなし演習から排除となります」

「172のその他の武装も同じくペイント弾仕様になっていますのでそこは安心してください」

「なお、WD間の優劣を見極めるためのものですから、ピケの使用は禁止します。移動手段はあくまでも自分の足で」

「演習の範囲はこの演習場に限ります。WDが敷地をまたぐとセンサーが反応するから、そいつは失格」

「で、問題はないですね?」

らうーるが両方の指揮官に問いかけた。その返答は同時だった。「はい」

「一個だけ」

しかし返答は異なっていた。挙手しながら質問がありますと述べるエフナー。抗議しようとするキレストを制し、執政が何か? と問いかける。「我々は晋陽の現状のスペックを知りません。調べようにも極秘扱いで資料が閲覧できませんでしたので」

「それは、こちらとて用意されている武装を知らないのだから当然だ! 未知の部隊が襲いかかってくることだってあり得るではないですか!」

キレストが吠えた。元々圧倒的優位性を見せつけるための企画なのだから、その優位性が少しでも揺らげば困るのだ。エフナーはその抗議を最初からなかったかのように言葉を紡ぐ。

「WD間の優劣を決めるのであれば、必要なのは対応できないうちに叩きのめされる的よりも、その性能を知った上で叩いてくる相手ではないでしょうか」

「うん、そうですね」

「執政? 何をおっしゃっているのですか!」

うんうんと深く頷く執政。その横では摂政も頷いている。キレストは知らない。晋陽がどれほどのWDにならなければいけないかを。ただ高性能なWDというだけで使用しているからである。そんなレベルのWDではいけない。何もかも知られた上で天陽を圧倒する位でなければ晋陽とはなり得ない。それを知っていたからこそエフナーはそこを突いたのであった。

「はい、じゃあこれスペック表です。ざっくりしたものですけど」

「ありがとうございます」

執政に114中隊長が食ってかかっている間に、らうーるがエフナーに資料を渡す。ニヤニヤと笑いながら、エフナーは内心ほっとしていた。これがまず勝利の為の第一段階だったのだから。しかし、その笑みも固まった。これは、想像以上だな。まずはそう思った。